---------------------------------------------------------------------------------

<< Christian Broussas • Altan Mme Ayat © CJB ° • 13/02/ 2024 >>

---------------------------------------------------------------------------------

Missak Manouchian et L’affiche rouge

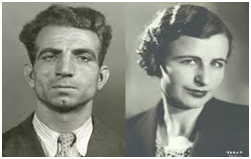

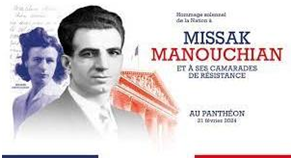

Le résistant arménien Missak Manouchian et son épouse Mélinée sont entrés au Panthéon, dans la soirée du mercredi 21 février 2024. La cérémonie se voulait aussi un hommage rendu aux autres membres du groupe Manouchian. Comme d’habitude, la France pour l’occasion s’est levée comme un seul homme devant l’hommage souligné, même l’extrême droite a tenu à être présente à la cérémonie.

Tout au long de son allocution, le président Macron a repris une citation d’un poème d’Aragon mis en musique par Léo Ferré : « Est-ce ainsi que les hommes vivent ? … et leur chagrin au loin les suivent. » La chanson "L’affiche rouge" qu’on a beaucoup entendue lors de cette cérémonie, est aussi extraite d’un poème d’Aragon que Léo Ferré a mis en musique. [1] [2]

L’affiche rouge : Derrière ces mots, c’est tout un pan de l’Histoire de France qui surgit, rappelant des heures sombres de cette histoire si mouvementée. Cette affiche, sur fond rouge pour bien montrer qu’il est question de « rouges », d’affreux communistes qui plus est juifs, étrangers polonais, arméniens… peut-être pire encore.

Une aubaine pour les nazis qui se serviront de ces Résistants pas du tout présentables pour déconsidérer la Résistance française. Que diable, une Résistance française se doit d’abord d’être faite par des Français ! Logique.

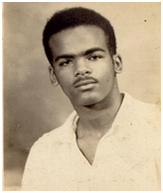

Missak (à gauche), Thomas, Maurice et les autres

Une affiche présente « L’armée du crime », placardée à quelque 15 000 exemplaires à partir du 15 février 1944 dans de nombreuses villes, dénonçant les sanguinaires attentats perpétrés par de vils étrangers.

« Des libérateurs » titre l’affiche, oui mais une « Libération par l’armée du crime » précise-t-elle sans ambiguïté. Une affiche illustrée de 10 visages hirsutes (sur les 23 condamnés), pas français du tout, avec des noms encore moins français. Décidément, aucun bon français dans cette Résistance.

Son buste à Marseille Mémorial de Valence

En tout cas, s’il y a des Français, précise le tract, ils sont manipulés par :

- des étrangers qui commandent,

- des chômeurs et des criminels qui exécutent

- des juifs qui les inspirent.

Voilà pour l’armée du crime vue par les nazis.

Au fronton du Panthéon À l'intérieur du Panthéon

Parmi les 23 Résistants, on trouvait un tiers de résistants polonais et dix dont sept juifs sont sur le trombinoscope nazi, dont Missak Manouchian occupe la place centrale. Sans doute raison pour laquelle on donnera son nom au groupe. [3]

Le nom initial, « Groupe Manouchian-Boczov-Rayman » est dû à trois ouvriers communistes et internationalistes, l'Arménien Missak Manouchian, le juif polonais Marcel Rayman, responsable de l’équipe chargée des opérations importantes et le juif hongrois Joseph Boczov, chef du détachement des dérailleurs d'où étaient issus neuf des 23 résistants. Le groupe est très jeune, il compte une moitié de Juifs, un tiers de Polonais, trois Français, deux Arméniens et des Italiens.

Missak et Mélimée

Le 25 février 1945, les communistes commémorent le premier anniversaire de leur exécution qui réunit quelque 10 000 personnes au cimetière d'Ivry-sur-Seine, ville d'où sont originaires quatre d'entre eux. Une grande banderole souhaite la « gloire aux héros immigrés du procès Manouchian-Boczov » et L’humanité souligne le « suprême hommage rendu par le peuple de Paris aux 23 héros du procès Manouchian-Boczov ».

Manouchian : sa dernière lettre

21 février 1944, Fresnes

Ma chère Mélinée, ma petite orpheline bien-aimée.

Dans quelques heures, je ne serai plus de ce monde. On va être fusillés cet après-midi à 15 heures. Cela m’arrive comme un accident dans ma vie, je n’y crois pas, mais pourtant je sais que je ne te verrai plus jamais. Que puis-je t’écrire ? Tout est confus en moi et bien clair en même temps.

Je m’étais engagé dans l’armée de la Libération en soldat volontaire et je meurs à deux doigts de la victoire et du but. Bonheur à ceux qui vont nous survivre et goûter la douceur de la liberté et de la paix de demain. Je suis sûr que le peuple français et tous les combattants de la liberté sauront honorer notre mémoire dignement. Au moment de mourir, je proclame que je n’ai aucune haine contre le peuple allemand et contre qui que ce soit, chacun aura ce qu’il méritera comme châtiment et comme récompense. Le peuple allemand et tous les autres peuples vivront en paix et en fraternité après la guerre qui ne durera plus longtemps. Bonheur ! à tous !

J’ai un regret profond de ne t’avoir pas rendue heureuse, j’aurais bien voulu avoir un enfant de toi, comme tu le voulais toujours. Je te prie donc de te marier après la guerre, sans faute, et [d’] avoir un enfant pour mon honneur, et pour accomplir ma dernière volonté, marie-toi avec quelqu’un qui puisse te rendre heureuse. Tous mes biens et toutes mes affaires. Je [les] lègue à toi et à ta sœur, et pour mes neveux.

Après la guerre, tu pourras faire valoir ton droit de pension de guerre en tant que ma femme, car je meurs en soldat régulier de l’armée française de la Libération. Avec l’aide de mes amis qui voudront bien m’honorer, tu feras éditer mes poèmes et mes écrits qui valent d’être lus. Tu apporteras mes souvenirs, si possible, à mes parents en Arménie. Je mourrai avec 23 camarades tout à l’heure avec le courage et la sérénité d’un homme qui a la conscience bien tranquille, car personnellement, je n’ai fait [de] mal à personne et, si je l’ai fait, je l’ai fait sans haine.

Aujourd’hui, il y a du soleil. C’est en regardant au soleil et à la belle nature que j’ai tant aimée que je dirai adieu à la vie et à vous tous, ma bien chère femme et mes bien chers amis. Je pardonne à tous ceux qui m’ont fait du mal ou qui ont voulu me faire du mal, sauf à celui qui nous a trahis pour racheter sa peau et [à] ceux qui nous ont vendus. Je t’embrasse bien bien fort, ainsi que ta sœur et tous les amis qui me connaissent de loin ou de près, je vous serre tous sur mon cœur.

Adieu. Ton ami, ton camarade, ton mari.

Manouchian Michel

L'album de Léo Ferré Les deux cercueils au Panthéon

Notes et références

[1] Ces deux chansons, "L’Affiche rouge" et "Est-ce ainsi que les hommes vivent ?" sont extraites de l’album "Ferré chante Aragon", Barclay 90066, 1976. Le poème d'Aragon est intitulé "Strophes pour se souvenir" et est paru dans son recueil "Le roman inachevé". Ferré dans "L'affiche rouge"

[2] En 1951, Paul Éluard avait lui aussi écrit un poème en l'honneur de Manouchian et de son groupe des 23, intitulé "Légion" et paru dans son recueil "Hommages"

[3] Groupe Manouchian-Boczov-Rayman, dénomination utilisée par les Allemands lors du procès en 1944.

------------------------------------------------------------------------------------------

<< Christian Broussas • L'Affiche rouge © CJB • 24/02/ 2024 >>

------------------------------------------------------------------------------------------

/image%2F0554531%2F20240311%2Fob_c47418_hasard-et-cliche.jpg)

Boualem Sansal,

Boualem Sansal,

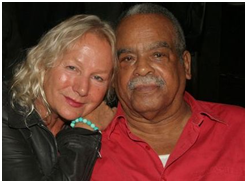

Le Clézio le 6 janvier 2024 à Nice

Le Clézio le 6 janvier 2024 à Nice